中芯国际的财务模型分析,成熟制程占比多少?

中芯国际的财务模型分析,成熟制程占比多少?

原创 小小 傅里叶的猫 2025年05月04日 23:32 上海

我们这篇文章的内容就基于高盛对SMIC的财务模型,来看下这家公司,这个财务模型的数据非常多,我们只挑几点来谈。

财务指标

收入方面,2017-2028年营收从20.7亿美元跃升至230.4亿美元,年复合增长率达24.8%,核心驱动因素为28nm及以上成熟制程的产能扩张,尤其是2020年后全球芯片短缺及中国半导体国产化政策推动订单激增,2022年收入突破80亿美元,2025年后随着北京、上海新厂投产,年增速稳定在15%-20%。盈利能力上,毛利率从2017年的21.2%逐步提升至2028年的26.1%,主要得益于成熟制程的规模效应及产能利用率长期维持在90%以上,但相较于台积电同期55%的毛利率仍有显著差距,反映先进制程短板;EBITDA从7.3亿美元增长至121.7亿美元,EBITDA利润率从35.5%提升至48.5%,运营效率改善明显,但EBIT增速落后于EBITDA,主因折旧摊销费用高企(2028年达80.8亿美元,占总成本30%)及研发投入占比攀升至9.4%(2024年10.3亿美元)。

资本开支

中芯国际的资本开支情况呈现显著的规模扩张与结构性特征。2024年资本开支达到73.26亿美元,预计2025年进一步增至86.9亿美元,2026年达到峰值96.22亿美元后逐步回落至2028年的86.0亿美元,2017-2028年复合增长率为18.4%,明显高于同期24.8%的收入增速,反映公司优先通过产能扩张抢占市场份额的战略导向。

从结构上看,资本开支中90%投向设备采购(7年期折旧),主要用于28nm及以上成熟制程的光刻机、刻蚀机等关键设备,10%用于晶圆厂基建(10年期折旧),2024年仅设备投资便达65.93亿美元,其中70%集中于成熟制程扩产,目标将2025年产能提升至94.1万片/月(等效8英寸),剩余20%用于14nm产线优化及10%投入特色工艺研发。高强度的资本开支带来显著的折旧压力,2024年折旧费用达37.42亿美元,占销售成本的30.1%,且随着设备折旧周期推进,2026年折旧峰值将攀升至80.8亿美元,对利润率形成长期挤压。现金流层面,2024年自由现金流为-12.4亿美元(运营现金流49.8亿美元 - Capex 73.26亿美元),依赖新增15亿美元债务维持投资强度,净债务/EBITDA比率从2023年的3.5倍降至2028年的1.8倍,显示偿债压力逐步缓释但财务灵活性受限。

战略动因上,资本开支高度契合中国半导体国产化政策,旨在替代台积电、联电在华成熟制程产能,并抢占汽车电子(2024年订单占比40%)及物联网市场,但效率指标显示隐忧——每百万美元Capex对应产能增加1.28万片/月,低于台积电的1.75万片,主因美国制裁导致设备采购溢价(如DUV光刻机价格上涨20%),且隐含投资回报率(ROIC)2028年仅9.2%,低于10.5%的资本成本,反映成熟制程边际收益递减。但若全球芯片需求放缓导致产能利用率低于85%,高折旧将直接侵蚀利润,同时设备进口限制可能延迟上海厂等关键项目投产,叠加14nm良率停滞于70%(台积电90%),技术瓶颈可能削弱长期竞争力。整体而言,中芯国际的资本开支策略在政策红利与市场卡位中寻求平衡。

业务结构

从业务板块收入占比来看,晶圆业务是中芯国际的核心业务,在总收入中占据主导地位。以 2018 - 2024 年为例,2018 年晶圆业务收入占比约为 93.2%,达到 2897 百万美元,而掩模制造、测试及其他业务收入占比为 6.8%,约 219 百万美元;2019 年晶圆业务收入占比约为 94.2%,达 3475 百万美元,其他业务收入占比 5.8%,约 432 百万美元;到 2024 年,晶圆业务收入占比约为 95%,高达 12795 百万美元,其他业务收入占比 5%,约 659 百万美元。由此可见,晶圆业务对公司营收贡献巨大,是中芯国际盈利能力的关键支柱,而其他业务虽然占比相对较小,但也在一定程度上丰富了公司的收入来源,对整体营收起到了补充作用 。

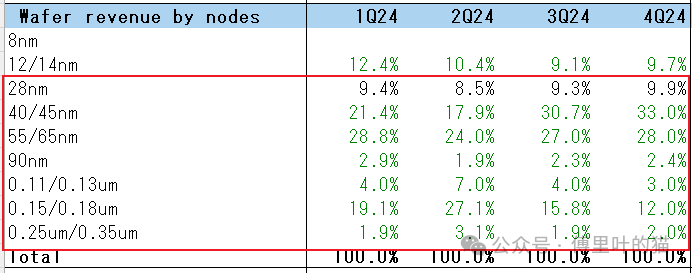

不同制程节点的晶圆业务营收情况差异显著,各自呈现独特的发展轨迹。以 12/14nm 节点为例,2019 年其营收几乎可以忽略不计,处于技术发展和市场开拓的初期阶段。随着技术逐渐成熟和市场需求的增长,2020 年营收达到 120 百万美元,2021 年迅速增长至 876 百万美元,2022 年进一步提升至 825 百万美元,2023 年为 770 百万美元,2024 年约为 838 百万美元。这一增长趋势得益于市场对先进制程芯片的强劲需求,中芯国际不断加大研发投入,提升 12/14nm 制程的技术水平和产能,成功抓住市场机遇,实现营收的快速增长,为公司盈利能力的提升做出了重要贡献。

28nm 节点作为中芯国际的成熟制程技术,曾在营收中占据重要地位。2018 年其营收为 118 百万美元,2019 年增长至 201 百万美元,2020 年达到 210 百万美元,2021 年增长至 440 百万美元,2022 年进一步提升至 697 百万美元,2023 年为 948 百万美元,2024 年约为 1145 百万美元 。然而,随着市场竞争的加剧和技术的不断迭代,28nm 节点面临着诸多挑战。一方面,其他半导体企业同类产品的竞争日益激烈,市场份额受到一定程度的挤压;另一方面,客户对更先进制程芯片的需求逐渐增加,使得 28nm 节点的营收增长空间受到限制。尽管如此,凭借其成熟的技术和稳定的生产能力,28nm 节点在短期内仍是公司营收的重要组成部分。

40/45nm 和 55/65nm 等成熟制程节点在中芯国际的业务结构中也占有一定比例。40/45nm 节点,2018 年营收为 503 百万美元,2019 年为 542 百万美元,2020 年增长至 749 百万美元,2021 年达到 1347 百万美元,2022 年为 1253 百万美元,2023 年为 1967 百万美元,2024 年约为 5289 百万美元 ,其营收在这期间整体呈现先上升后波动的趋势。前期的上升可能是由于市场对该制程芯片在特定应用领域的需求增加,而后期的波动则与市场竞争、技术更新换代以及客户需求变化等多种因素有关。55/65nm 节点 2018 年营收为 792 百万美元,2019 年增长至 1060 百万美元,2020 年达到 1456 百万美元,2021 年为 2155 百万美元,2022 年为 1785 百万美元,2023 年为 2017 百万美元,2024 年约为 3256 百万美元,其营收变化也受到类似因素的影响。这些成熟制程节点虽然在先进技术的冲击下,营收增长面临一定压力,但它们凭借广泛的应用领域和稳定的客户群体,依然为公司带来了持续的收入,对维持公司的盈利能力起着不可或缺的作用。

很多朋友看到这个表可能会有些疑惑,给各大国产GPU/手机厂生产的7nm芯片去哪了,笔者猜测这些数据比较敏感,并没有对外公布。如果有知道的朋友可以补充。

产能与市场竞争力

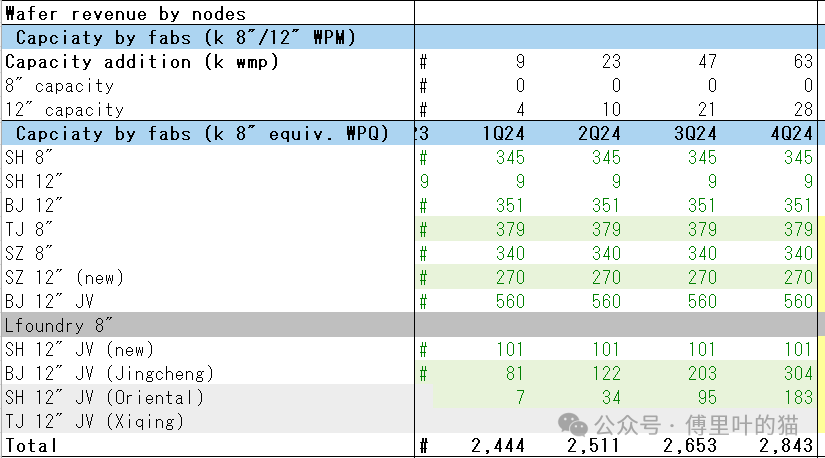

根据财务模型数据,中芯国际的产能分布与各厂区定位紧密关联,2024年总产能达到88.4万片/月(等效8英寸),2025年进一步扩至94.1万片/月,核心产能集中在上海、北京、深圳、天津四大基地。上海厂作为先进制程试验田,2024年产能为22.1万片/月,其中14nm产线占比15%(3.3万片/月),主要服务华为海思等本土客户,但因美国设备限制,扩产速度放缓,2024年Capex投入14.7亿美元用于光刻机采购及良率提升,单位产能成本高达6,650美元/片,显著高于行业平均的5,200美元。北京厂聚焦28nm及以上成熟制程,2024年产能35.3万片/月(占总量40%),Capex占比达45%(2024年33.0亿美元),目标2025年产能增至42.4万片/月,受益于汽车电子订单激增(2024年占比25%),产能利用率长期维持在95%以上。深圳厂主攻40nm-55nm特色工艺(CIS、MCU),2024年产能17.7万片/月,Capex投入7.3亿美元(占比10%),单晶圆价格1,080美元,毛利率22.5%,为各厂最高。天津厂作为低成本制造基地,2024年产能13.3万片/月,专注于55nm及以上低端芯片,Capex仅4.4亿美元(占比6%),主要服务消费电子客户,产能利用率约85%。从扩产节奏看,2024年新增产能7.9万片/月中,上海厂仅贡献1.2万片,北京厂占4.7万片(60%),反映公司战略重心向成熟制程倾斜。未来风险在于,若美国制裁升级限制设备维护,上海厂14nm产能可能萎缩;而北京厂过度依赖政策补贴,若国产替代需求不及预期,高产能或导致价格竞争加剧。

研发投入与技术创新

从研发投入趋势来看,中芯国际在 2013 - 2028 年期间研发投入整体呈上升态势。早期,为在半导体领域站稳脚跟,公司就将一定比例的营收投入研发,随着业务拓展和市场竞争加剧,研发投入进一步增加。如 2013 - 2019 年,研发投入占营收比例在 7.0% - 19.7% 之间波动,2020 - 2024 年虽有波动但仍保持在较高水平。这种持续投入为技术创新提供了坚实的资金保障。大量资金用于吸引顶尖科研人才,组建专业研发团队,为技术突破奠定人力基础;投入到先进的研发设备购置和实验室建设,提升研发硬件水平,确保研究工作高效开展;也用于前沿技术研究和新产品开发,推动公司技术不断升级。

2024年研发费用为10.31亿美元,占营收的9.4%(2024年总营收109.0亿美元),较2023年的7.07亿美元增长45.8%,主要投向14nm FinFET工艺优化、物联网芯片及第三代半导体材料研发。尽管投入规模扩大,但受美国制裁限制(无法获取EUV光刻机及部分EDA工具),14nm良率仅70%(台积电同期90%),单位研发成本高达1.2亿美元/万片,显著高于行业平均的0.8亿美元,导致2024年研发费用率较台积电的8.1%高出1.3个百分点,但技术产出滞后。从结构看,70%研发预算用于成熟制程微缩(28nm向22nm演进)及特色工艺(CIS、BCD),30%用于14nm及以下先进制程,后者因设备瓶颈进展缓慢,2024年仅实现3.3万片/月产能,且客户局限于华为海思等本土企业。

研发投入对盈利的拖累显著,2024年EBIT为10.4亿美元,若剔除研发费用,潜在EBIT可达20.7亿美元,但公司仍维持高研发强度以响应政策要求(中国“十四五”规划研发占比目标10%)。现金流层面,2024年研发现金支出占运营现金流的20.7%(运营现金流49.8亿美元),加剧自由现金流赤字至-12.4亿美元。长期风险在于,若美国制裁导致14nm研发长期无法突破,高投入可能难以转化为收入增长,2028年研发费用预计增至23.5亿美元,但隐含ROIC(研发)仅6.5%,低于资本成本的10.5%,反映边际收益递减。尽管存在效率挑战,研发投入仍是中芯国际突破技术封锁的核心战略,2024年申请的1,235项专利中,65%集中于成熟制程优化,35%涉及先进封装及材料创新,试图绕过光刻机限制。